Localisation et situation géographique :

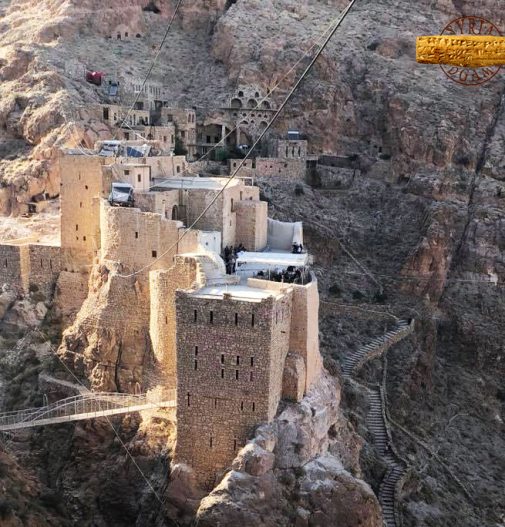

Le monastère Mar Moussa Al-Habashi se trouve à 90 km au nord de Damas et à 16 km à l’est de la ville d’Al-Nabk, sur la route d’Al-‘Arqoub, à l’intérieur d’un passage montagneux étroit. Il est situé sur un bloc rocheux isolé sur trois côtés, ce qui le rend naturellement fortifié. Les Romains l’avaient d’ailleurs utilisé comme tour pour surveiller l’ancienne route empruntée par les caravanes entre Damas et Palmyre. Au VIᵉ siècle de notre ère, il fut transformé en monastère pour les moines et devint la résidence de l’ermite Mar Moussa Al-Habashi, un prince abyssin qui avait quitté la cour de son père et son pays à la recherche du Royaume de Dieu. Il émigra en Égypte, visita les lieux saints en Palestine, puis s’installa au monastère Mar Ya’qub près de la ville de Qara, au nord d’Al-Nabk, pour mener une vie monastique.

Cherchant davantage de solitude et d’ascèse, il s’installa dans une des grottes de la vallée du monastère. Pendant les conflits religieux entre chrétiens post-chalcédoniens, le moine Mar Moussa fut martyrisé par les soldats de l’empereur. La nouvelle de son martyre parvint en Abyssinie, et un émissaire de sa famille vint chercher son corps pour l’inhumer dans sa terre natale. Les habitants de la région eurent du mal à se séparer des reliques de leur saint. Lorsqu’ils ouvrirent le tombeau, ils trouvèrent le pouce de sa main droite séparé du corps, considéré comme un signe divin. Les moines conservèrent ce pouce comme relique bénie, qui est encore préservée aujourd’hui dans l’église syrienne d’Al-Nabk.

Certains chercheurs estiment que le monastère aurait été fondé à l’origine au nom du prophète Moïse (Moussa Al-Kalim), mais la vie et le martyre de Mar Moussa Al-Habashi devinrent liés à l’histoire du monastère, car chaque monastère honore le souvenir de son fondateur comme saint patron.

Mode de vie et organisation initiale :

Le mode de vie du monastère à ses débuts suivait le modèle de la laura, c’est-à-dire une vie monastique ascétique. Les moines vivaient dans des cellules individuelles creusées dans la montagne, reliées par un petit chemin menant à l’église, aux lieux de service commun et à la salle d’accueil. Ce modèle rappelait les lauras des vallées de l’Est de Jérusalem. Plus tard, la plupart des cellules furent abandonnées, et le monastère fut reconstruit sur une surface plus vaste autour d’une église plus grande, car la vie monastique passa de l’ascétisme solitaire à une vie communautaire.

Rôle spirituel et culturel :

Le monastère joua un rôle spirituel et culturel important dans la région, en tant que lieu de rencontre entre les Bédouins arabophones et les habitants des villes parlant le syriaque. Il devint également une halte pour les pèlerins en route vers Jérusalem depuis la Mésopotamie et le nord de la Syrie.

À partir du VIᵉ siècle, il devint un siège épiscopal indépendant. L’église actuelle, selon les inscriptions arabes sur ses murs, remonte à 450 H./1058 de notre ère. À partir du XVe siècle, le monastère fut agrandi, et plusieurs bâtiments y furent ajoutés, dont une petite église à trois ailes, décorée de fresques murales.

La vie monastique continua jusqu’en 1831, date à laquelle les derniers moines quittèrent le monastère. Malgré son abandon, les habitants d’Al-Nabk continuèrent à le visiter pour se sanctifier, et sa gestion fut confiée à la communauté locale.

Description de l’église :

L’église, située au cœur du monastère, est l’un des bâtiments les plus importants. Dans l’environnement montagneux proche, plusieurs grottes servaient de cellules pour les moines depuis le Moyen Âge.

L’église actuelle date du milieu du XIᵉ siècle, comme l’indiquent les inscriptions sur les murs est et ouest, ainsi que les croix gravées sur les colonnes et les murs. Elle se compose de deux parties : la nef et le sanctuaire.

Le sanctuaire (Saint des Saints) : comprend le maître-autel et l’abside, séparés de la nef par un mur dont la partie basse est en pierre et la partie haute en bois. Un autel en pierre est situé à l’intérieur de l’abside, décoré de motifs géométriques simples.

La nef : de forme carrée, d’environ 10 m de côté, composée de trois nefs séparées par des colonnes. La nef centrale est éclairée par une grande fenêtre dans le mur est.

Les murs de l’église ont été décorés de fresques représentant avec précision certaines histoires de la Bible. Ils contiennent également un ensemble d’inscriptions anciennes en arabe, en syriaque et en grec. Ces fresques se composent de trois couches :

- La première couche, la plus ancienne, date de la période comprise entre 450 et 488 de l’Hégire / 1058-1095 après J.-C., selon l’inscription sur le mur est du portique nord. Il s’agit de fresques rares témoignant de la continuité de l’art hellénique (grec) chrétien syrien, perceptible dans le mouvement, la vivacité et la force expressive. La plupart de ces fresques restent encore sous les couches suivantes.

- La deuxième couche date de la fin du XIe siècle. Elle se caractérise par la finesse du ressenti spirituel et artistique du peintre et reflète le développement de l’art byzantin dans la région.

- La troisième couche contient des inscriptions arabes tracées à la chaux et date de 1192 ou 1208 après J.-C. Son importance réside dans le fait que ses fresques sont réparties sur tous les murs de l’église et présentent un caractère syriaque, reconnaissable par l’usage de l’écriture syriaque, ainsi que par la simplicité et la spontanéité qui les distinguent — deux traits habituels de l’art syriaque. La répartition des sujets diffère également des styles byzantins qui commençaient alors à entrer dans une phase de définition et de stabilité.

Le monastère a été inscrit sur la liste des sites archéologiques nationaux par le décret ministériel n° 63/A du 4 novembre 1957.

Les travaux de restauration et de réhabilitation du site ont débuté en 1984, avec la participation de l’État syrien (représenté par la Direction des Antiquités de la campagne de Damas), du gouvernement italien, de l’église locale et de plusieurs bénévoles arabes et européens, dont le moine italien Paolo Dallolio, qui a publié en 1998 un livre regroupant toutes les informations historiques et archéologiques relatives au monastère et aux travaux de restauration effectués et en cours. La vie monastique y a également été rétablie sous la supervision de l’archevêché de Homs, Hama et An-Nabek pour les Syriens catholiques.